三河湾と豊川のつながり 愛知県の三河山地に源流を発する全長70㎞余りの豊川は三河湾へ注ぐ。海と川を隔てる横断構造物は下流部にはなく、河口から25㎞の地点の牟呂松原頭首工(取水堰)までは、両側回遊性の生物はここまでは自由に往来できる。この堰には魚道が設けられており、この魚道を遡上するアユの尾数が計測されている。/

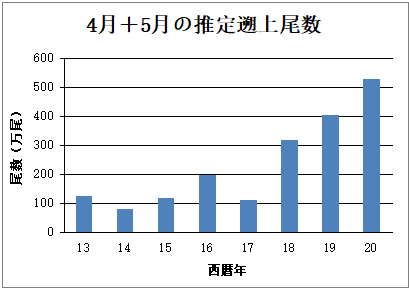

天然アユの遡上数の顕著な増加

アユの遡上数はここ3年増加が著しい。豊川で天然アユの増加のをもたらす何かが生じている可能性がある。秋の親アユの数、川床~産卵環境、冬の海(三河湾)で過ごすシラスの時期の条件など、多くの要因について検討が必要だろう。私たちが注目しているのが、以下に述べる大野頭首工のダム堆砂の状況である。/

大野頭首工の堆砂が満杯(堆砂容量40万m3)… 出水時に砂が流下

豊川用水2018年に完成50年を迎えた。

大野頭首工・湛水域の管理者、水資源機構豊川用水総合事業部が毎年末に実施している堆砂量の測定結果について情報開示手続きにより資料を入手した。その資料によると、堆砂率がほぼ満杯に近づいた近年では、大きな台風が上陸・通過した年には「堆砂量の減少」が確認されることから、大雨・出水の際に頭首工の堆砂が流出する現象が起きているものと推定される。大野頭首工は貯水容量が90万m3、堤高26mのダムで、宇連川の中流部を塞き止めて豊川用水に取水している。洪水時にメインゲートを開けると勢いを増した水流とともに土砂が流れ下ることができる構造となっている。設計上の堆砂容量は100年間に40万m3を想定したものだが、半分の50年で満杯となった。

堆砂率を見てみると、2010年84.86%、2012年88.53%とほぼ堆砂容量の満杯に近づいていたが、年間堆砂量が2013年はマイナス7000m3、2016年はマイナス9000m3、2018年はマイナス12000m3とかなりの規模で減少したことは注目に値する。この間に浚渫などは行われていないので、2013年から2018年まで6年間に少なくとも合計28000m3の土砂が大野頭首工から流失して川を下ったものと思われる。

≪砂流下の効果≫

豊川中下流部では、長らく途絶えていた砂の流下が復活したことで生じたと推定される以下のような現象が観察されている。

2017年夏~オオカナダモの繁殖が抑制された。(賀茂橋付近に冬越しに来ていたオオハクチョウ…水草を食べていた…が来なくなった)

2018年春 アユ天然遡上300万尾超

2018年夏 オオカナダモ、カワシオグサの繁殖が抑制された。

2018年秋 流下仔魚調査により江島付近にアユ産卵床の形成が推定された。

2019年春 アユ天然遡上400万尾が確認された

2019年夏 夏の間、ほとんどの丸石がつるつるに磨かれて、黒光りしていた。流砂による磨き効果と多量のアユの食痕によるものと思われる。

2019年秋 江島橋上流の瀬に多量の浮き石が堆積しており、アユの産卵を確認。

2019年11月中旬以降、夏の間発生することのなかったカワシオグサが瀬に育つようになった。産卵を終えて、アユがいなくなり、丸石を磨かなくなったためと考えられる。

2020年春 アユ天然遡上500万尾(国交省調査)、19年、20年と最多を更新。