豊川の中流部では、上流域から流れてくる砂利(円礫)が著しく減っています。理由は大きく分けて二つです。

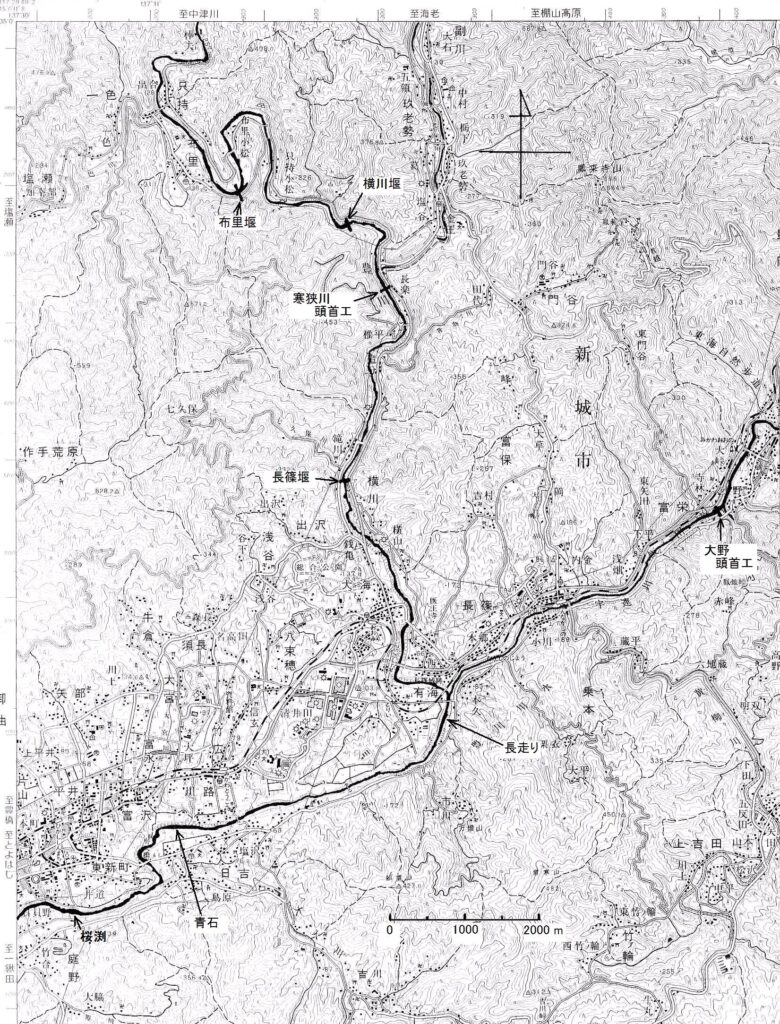

ひとつは、この地方(東三河)の水源(豊川用水)開発に伴うダム、堰によってためられたためです。支流の宇連川中流にある大野頭首工(ダム)が下流への礫供給をほぼ完全に50年以上にわたって止めています。

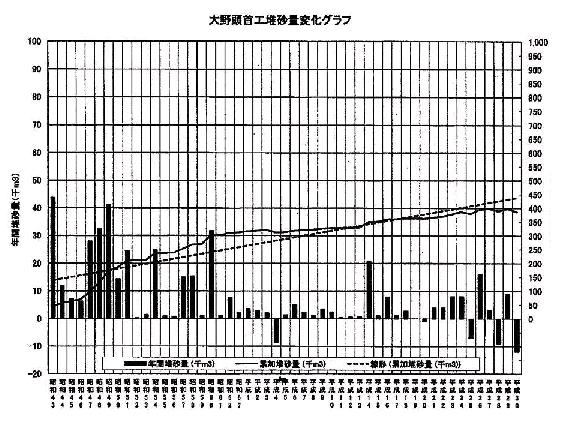

(上のグラフは1968年から2018年までの大野ダムの土砂堆積の推移を示しています。ほぼ50年で満砂状態(堆砂容量40万m3)となり、近年砂泥の流出が起きています。)

もうひとつは、広義の豊川本川上流部(支流寒狭川)、布里発電所堰のすぐ上流地点で行われている川砂利採取です。こちらも、少なくとも25年ほど続けられています。

寒狭川の布里より下流部には、他に二つの発電所堰と、豊川用水への取水のための寒狭川頭首工(堰)があり、頭首工建設時には10万m3の川床の掘り下げも行われました。

このため、寒狭川下流部の川床からほとんどすべての礫が流失して岩盤がむき出しの状態となっています。

宇連川と寒狭川の二大支流が合流して、狭い意味の豊川となります。上流からの砂利供給が絶たれた豊川上流の長篠~桜淵の間では、以前には豊富であった砂利(浮石)の堆積がほとんど失われてしまいました。

ここから下流の狭義の豊川上流部、桜淵付近まで、ほぼ礫のない川床が続いています。

川床の砂利層の働きについては以下のリンクをご覧ください。